Aucun résultat

La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.

Aucun résultat

La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.

Le psychanalyste peut-il aider un adolescent en difficulté ?

«Pour elle, ces garçons étaient encore de jeunes chiens, exacts de corps, mais erronés dans leurs mots… »

La question peut sembler inappropriée car l’adolescent en difficulté parle peu s’il est inhibé, coincé ou déprimé ou s’il s’exprime c’est par des vociférations, tant il est irritable et volontiers dans l’agir.

La clé des espaces virtuels

Cet été, le mauvais temps aidant, j’ai voyagé dans les espaces virtuels. J’y ai découvert que l’avatar y est aussi indispensable pour y entrer et y interagir que notre numéro de carte bancaire pour retirer de l’argent à un distributeur.

Le mot provient de la religion hindouiste, où il désigne les diverses incarnations du dieu Vishnou sur la terre. Nos technologies numériques sont plus modestes : l’avatar y est la figurine plus ou moins stylisée chargée de nous représenter sur les écrans. Il peut être réduit à une sorte de logo ou enrichi d’un grand nombre de détails personnels. Les petits personnages de MSN qui permettent de repérer si notre interlocuteur est « présent » ou « absent » sont les plus connus. Les plus complexes sont les créatures fantastiques des jeux vidéo par lesquels les joueurs explorent les espaces et interagissent. Mais les étoiles par lesquelles chaque usager d’un site de vente en ligne comme eBay se rend « visible » aux autres en font également partie. Les avatars sont véritablement nos ambassadeurs dans les mondes virtuels.

Le problème est évidemment celui de la place que nous sommes prêts à leur donner. Pour certains, ils ne sont qu’une sorte de clé pour accéder aux espaces qu’ils souhaitent découvrir. Mais pour d’autres, ils sont beaucoup plus : une jeune femme adepte de Second life m’expliquait un jour qu’elle aimait plonger son avatar dans un jacouzi virtuel parce qu’elle « sentait les bulles la chatouiller » !

Sous des allures provocatrices, le problème posé par cette remarque est en fait aussi vieille que les effigies. L’héroïne du film de Bunuel La vie secrète d’Archibald de la Cruz pousse un cri quand le héros touche les seins du mannequin de cire grandeur nature qui la représente ! Est-ce un nouvel épisode des « fluides » du baquet de Messmer, et l’identification aux avatars serait il une nouvelle façon d’être « hystérique » ?

Mort de Jacques Schotte ou la pensée rebelle

Guy Duplat | La Libre Belgique | 20-09-2007

Psychiatre et psychanalyste, il était un des esprits les plus brillants des années 60 et 70.

Avec la mort, mardi à Gand, de Jacques Schotte, c’est une des pages les plus brillantes et les plus excitantes intellectuellement de ces dernières années qui se tourne. Jacques Schotte fut, dans les années 60 et 70, un extraordinaire stimulant de l’esprit, un agitateur d’idées, un enseignant hors pair à l’UCL qui passionnait ses auditoires en leur ouvrant, entre autres, les chemins de la psychanalyse, de Freud à Lacan et Szondi. Il pouvait tenir ses étudiants en haleine cinq heures d’affilée sans un moment de lassitude. Il brassait tant de concepts qu’il s’aidait d’incessants mouvements corporels comme pour les rassembler. Esprit anticonformiste, il était hiver comme été, en toutes circonstances, pieds nus dans des sandales.

Quelle différence y a-t-il entre analyse et analyse didactique?

Question : Une analyse didactique telle que je l’imagine, à savoir une analyse qui ne serait pas dictée par la souffrance et qui proviendrait de quelqu’un ayant des connaissances théoriques relativement importantes, peut-elle se dérouler de façon comparable?

Meetic, la fausse rencontre

Le site de rencontres en ligne Meetic a mené cet été une campagne publicitaire sur le thème : « Les règles du jeu ont changé ». Il voulait attirer l’attention sur le fait qu’avec ses services, tout serait plus facile. Rien n’est moins sûr. La rencontre amoureuse ne connaît peut-être pas les mêmes écueils, mais elle en connaît d’autres.

L’éveil amoureux passe souvent par un regard, un geste, une posture et c’est seulement ensuite qu’on commence à se parler. Et tout le temps qu’on se parle, la séduction continue à opérer par les regards, les gestes, les mimiques, les attitudes… Mais aujourd’hui, sur Meetic, des gens qui ne se voient pas se parlent pour essayer de savoir si cela vaut la peine de se rencontrer. C’est croire qu’il suffirait de questionner l’autre sur lui et de parler de soi pour se désirer et c’est évidemment un leurre.

La difficulté se révèle en général au moment de la rencontre. Comment la gérer quand les préliminaires sociaux n’ont engagé que le texte des paroles échangées et rien d’autre ? Comment oublier tout ce qui a été dit et se rendre soudain sensible à l’imprévu d’un regard, d’un sourire, d’un frisson ? Quand on a déjà échangé tant de choses sans jamais se caresser du regard et se frôler de la voix, par où continuer ? Les rituels traditionnels de la séduction donneraient l’impression de jouer à ceux qui ne se connaissent pas. Mais décider de passer à l’étape qui suit les préliminaires – celle de la rencontre sexuelle – ne pose pas moins de problème : les rituels préliminaires qui apprivoisent les corps et les encouragent à se faire confiance n’ont pas eu lieu. La rencontre sexuelle paraît l’aboutissement logique, mais en même temps elle est forcément redoutée. Il faudrait accepter de reprendre les choses dès le début.

Le premier site de rencontre en ligne qui saura proposer un mode d’emploi de la première rencontre « live » aura probablement un franc succès, tant la demande est grande… Et tant pis si les conseils donnés ne sont pas suivis d’effets !

Beautés et transfert | Annie Franck

Annie Franck, « Beautés et transfert », Coll. « Psychanalyse », Editions Hermann, 2007, 104 p., 16 euros.

Une rencontre « fusionnelle » entre psychanalyse et art.

Dans son ouvrage de 1900 sur le « rire », le philosophe Bergson accorde une place centrale à la création artistique et à l’expérience esthétique, moyens d’accéder, selon lui, à la vérité ultime de l’objet. La psychanalyste Annie Franck emprunterait-elle un chemin similaire dans son ouvrage « beautés et transfert » lorsqu’elle exprime, paraphrasant Malraux, sa volonté de « rechercher la région cruciale de l’âme » ?

Le déni de grossesse et la solitude des futures mères

Ce texte est paru dans l’humanité des débats le 1er septembre 2007 (propos recueillis par Antoine Aubert)

Le déni de grossesse est un processus grave et qui n’est pas récent. Il s’agit d’une non-prise de conscience de la réalité. Il y a une altération de la représentation de l’enfant : la femme se dit « je ne suis pas enceinte, il ne se passe rien ». Le phénomène peut parfois perdurer durant les neuf mois. Au moment de l’accouchement, la mère se trouve alors confrontée à une réalité qu’elle ne peut plus affronter. Elle va vouloir l’annuler. Il existe également un autre processus, appelé dénégation qui, pour sa part, prend en compte cette réalité. On se situe dans le « je sais mais je ne veux pas savoir ». Il n’y a pas cependant, là encore, de représentation de l’enfant. Dans les cas les plus dramatiques, on en arrive à l’infanticide.

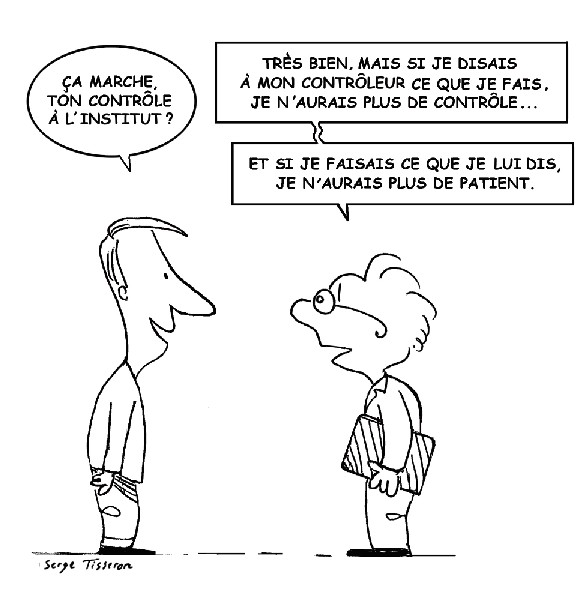

Contrôle

Le psychanalyste doit-il se préoccuper de la réalité sociale ?

A la périphérie des grandes villes, sur mon territoire clinique, les pathologies sont criantes. Travail sous contrainte de temps, harcèlement, emploi précaire, déqualification, chômage sont le lot quotidien des patients de la consultation « souffrance et travail »…Là, entre ces murs, la situation sociale de mes patients ne peut être ignorée. Le réel entre en force dans le matériel clinique. Si le psychanalyste se préoccupe de la situation sociale de son patient, c’est qu’il s’agit bien d’avoir les moyens de continuer à penser.

La psychanalyse, l’air de rien | Jacqueline Légaut

Jacqueline Légaut, « La psychanalyse, l’air de rien », Editions Eres, 2007, 112 p. 8 euros.

Un petit opuscule éclairant sur la psychanalyse…sans avoir l’air d’y toucher !

S’il suffisait de s’allonger le soir venu sur son divan, un verre de scotch à la main, et se parler pour mieux se comprendre, il a y belle lurette que la psychanalyse n’existerait plus. Certains s’y sont essayés. Seulement voilà, après un laps de temps, satisfaisant pour les plus doués, « ça bute ». La psychanalyse consacre, pour le meilleur comme pour le pire, la place de l’autre. D’un Autre. D’où les séances avec un professionnel. D’où, également, les échanges de ce dernier avec des collègues. D’où enfin, un imprescriptible besoin d’écrire. C’est-à-dire de s’adresser là encore à un autre: un « je » qui écrit puis qui se lit, un lecteur potentiel ou un interlocuteur imaginaire avec lequel s’instaure un dialogue. La psychiatre et psychanalyste Jacqueline Légaut a choisi cette dernière option. Peu importe de savoir si Camille est un personnage fictif, un membre de sa famille ou une de ses patientes : un analyste réclame rarement à ses visiteurs la déclinaison immédiate de leur identité. Si le nom n’ajoute ou ne retranche « rien à l’affaire », les séances ultérieures se « chargeront » bien du sens à lui donner.